通勤や買い物などで活躍するママチャリやシティサイクルですが、タイヤの空気圧まで気にしている人は意外と少ないかもしれません。

けれども、空気圧の管理は快適さや安全性に大きく関わる重要なポイントです。

特に最近は電動タイプのママチャリも増えており、空気の入れすぎや不足による影響は見逃せません。

空気圧が合っていないと、ペダルが重く感じたり、パンクのリスクが高まったりすることもあります。

例えば、27インチのママチャリでは300kPa前後が目安とされますが、走行条件や体重、荷物の量によって調整が必要です。

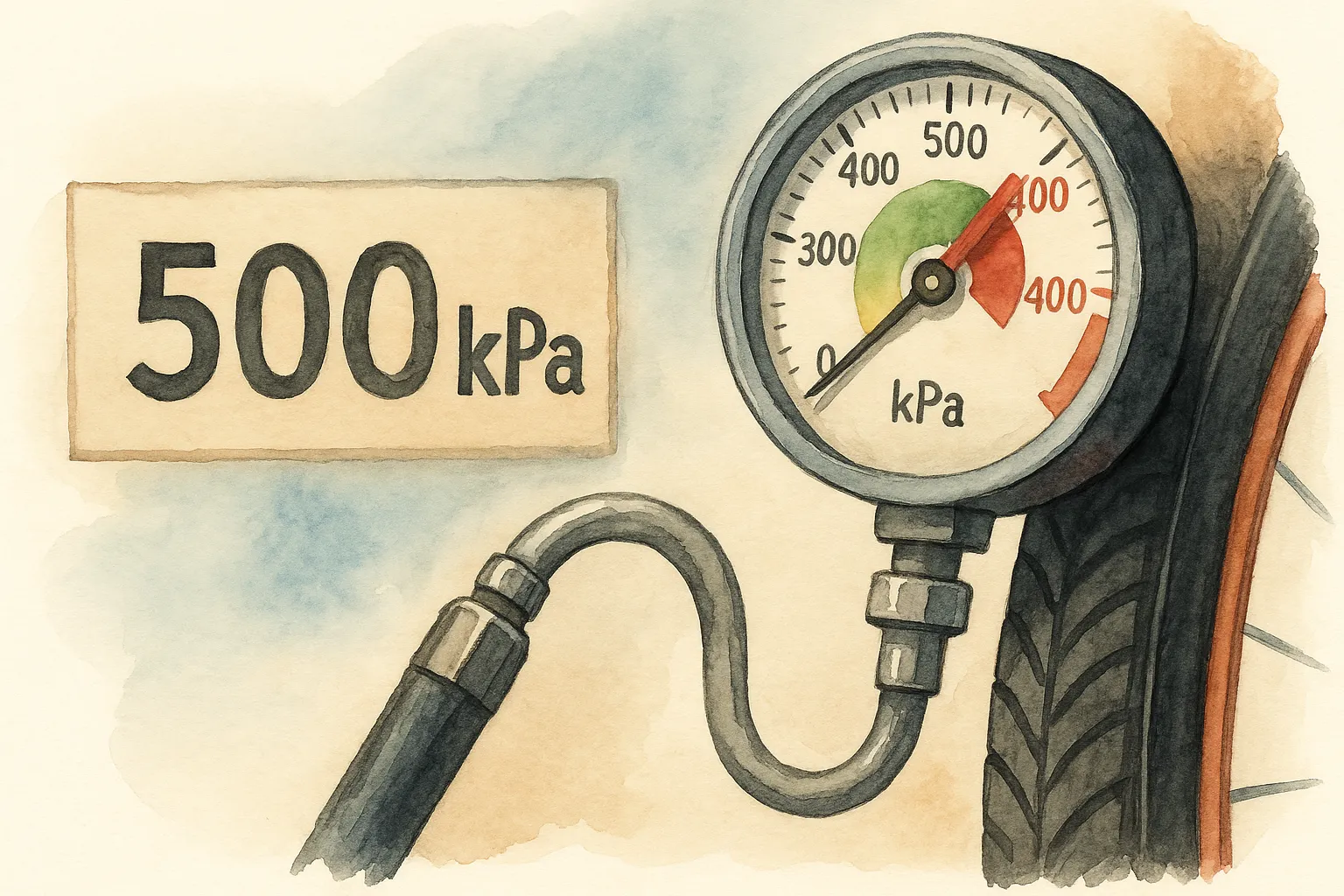

空気を500kPaまで入れてしまうと、かえって危険になるケースもあるため注意が必要です。

また、psiやkPaといった単位の違いに戸惑う方もいると思いますが、空気圧表を活用すれば換算もスムーズです。

適正な空気圧を把握し、愛用の自転車をより安全に、快適に使い続けましょう。

本記事では、ママチャリや電動自転車の空気圧管理に役立つ基礎知識や注意点を紹介していきます。

こんな方におすすめ

- ママチャリや電動自転車を日常的に使っている人

- 空気圧の適正値や単位の違いに不安がある人

- psiやkPaの換算方法を知りたい人

- タイヤのパンクや乗り心地の悪化を防ぎたい人

筆者について

・チャリ生活6年目、関西在住のワーキングママ。車は一度も所有経験なし

・2歳の子どもの送迎から通勤・買い物まで、自転車が日常の足

・ママチャリや電動アシストなど、暮らしに役立つ自転車情報を発信中

ママチャリ(自転車) の空気圧:kpaの基本知識

この項のポイント

- タイヤ空気圧の単位と違いを知る

- ママチャリに多い27インチの空気圧目安

- psiとkPaの換算と意味を解説

- 300kPaはpsiでどれくらい?

- 空気圧表で見る主要な換算値

-

電動ママチャリの空気圧は普通と違う?

ママチャリに多い27インチの空気圧目安

27インチのママチャリは、日本でもよく見かけるサイズで、多くの方にとって身近な自転車だと思います。

このサイズのタイヤに適した空気圧は、一般的に250〜450kPa程度が目安とされています。

特に多くの場合、300kPa前後で設定されていることが多く、日常使いであればこのあたりを基準にしておくと安心です。

ただし、メーカーやタイヤの種類によって多少の違いがあるため、まずはタイヤの側面に書かれた空気圧表示をチェックするのがおすすめです。

例えば、買い物や通勤で荷物を積むことが多い人は、350kPa近くまで空気を入れても問題ないことが多いです。

一方で、細かい段差が多い道や路面が荒れている場所をよく走るなら、やや低めの空気圧にすることで乗り心地が良くなります。

どの空気圧が最適かは、体重や使い方によって変わります。迷ったときは、タイヤに表示されている最小値と最大値の間で、少しずつ調整してみるのがポイントです。

タイヤ空気圧の単位と違いを知る

自転車の空気圧を調整する時、まず最初に混乱しやすいのが「単位の違い」です。

タイヤや空気入れに書かれている数字がバラバラで、何が正しいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実際、自転車のタイヤ空気圧は、kPa(キロパスカル)のほかにも、PSI(ピーエスアイ)、bar(バール)、kgf/cm²(キログラム毎平方センチメートル)など、いくつかの単位で表されます。

すべて同じ「圧力」を示しているのですが、使われる地域や器具によって異なるため、理解しておくと便利です。

例えば、日本のママチャリでは「kgf/cm²」が表示されていることが多い一方で、海外製の空気入れには「PSI」や「bar」が記載されているケースも珍しくありません。

これらは換算表があるとスムーズですが、ざっくり覚えておくなら「1 kgf/cm² ≒ 100 kPa ≒ 1 bar ≒ 14.5 PSI」が目安になります。

また、気象予報でよく使われる「hPa(ヘクトパスカル)」とkPaは単位のスケールが異なるだけで、どちらもパスカルが基準です。1000 hPaは100 kPaにあたります。

このように、空気圧の単位にはいくつか種類がありますが、どれも換算が可能です。

psiとkPaの換算と意味を解説

つぎにpsiとkPaについて解説します。まず「kPa」は、日本でよく使われる圧力の単位です。「キロパスカル」と読み、パスカルの1000倍を表します。

一方で「psi」は主にアメリカなどで使われている単位で、「ポンド・パー・スクエア・インチ(平方インチあたりのポンド)」という意味を持っています。

換算の目安としては、1 psi ≒ 6.895 kPa。たとえば、300 kPaという空気圧はおおよそ43.5 psiに相当します。

逆に、40 psiと書かれていたら、だいたい275〜280 kPaくらいです。少し慣れは必要ですが、一度理解すると難しくはありません。

この換算が大切になる場面は、例えば海外製の空気入れやタイヤを使っているとき。

また、自転車店で空気圧の話をしたときに「psiで言うと…」といった説明をされることもあります。

kPaとpsiの両方を知っておけば、空気入れの表示に惑わされることなく、自分の自転車に合った空気圧をしっかり把握できるようになります。

空気圧は高すぎても低すぎてもリスクがありますので、適切な換算で、安心できる空気圧管理を心がけましょう。

300kPaはpsiでどれくらい?

300kPaは、おおよそ43.5psiに相当します。数字だけ見ると少し分かりづらいですが、どちらも「タイヤの中にどれくらいの圧力がかかっているか」を表す単位です。

kPa(キロパスカル)は日本でよく使われ、psi(ピーエスアイ)は主にアメリカなどで使われる単位です。

自転車の空気入れやタイヤにpsi表記しかない場合でも、この換算を覚えておけば戸惑わずに済みます。

例えば「このママチャリは300kPaが適正」と言われたとき、空気入れのゲージにpsiしか表示がなくても、43〜44psiを目安にすれば問題ありません。

また、体重や荷物が多い場合は、350kPa(約50.8psi)あたりまで調整することもあります。

数字だけを見て「どのくらい空気を入れればいいのか分からない」と感じる方もいると思いますが、300kPa ≒ 43.5psi と覚えておくと、空気圧の管理がとても簡単になります。

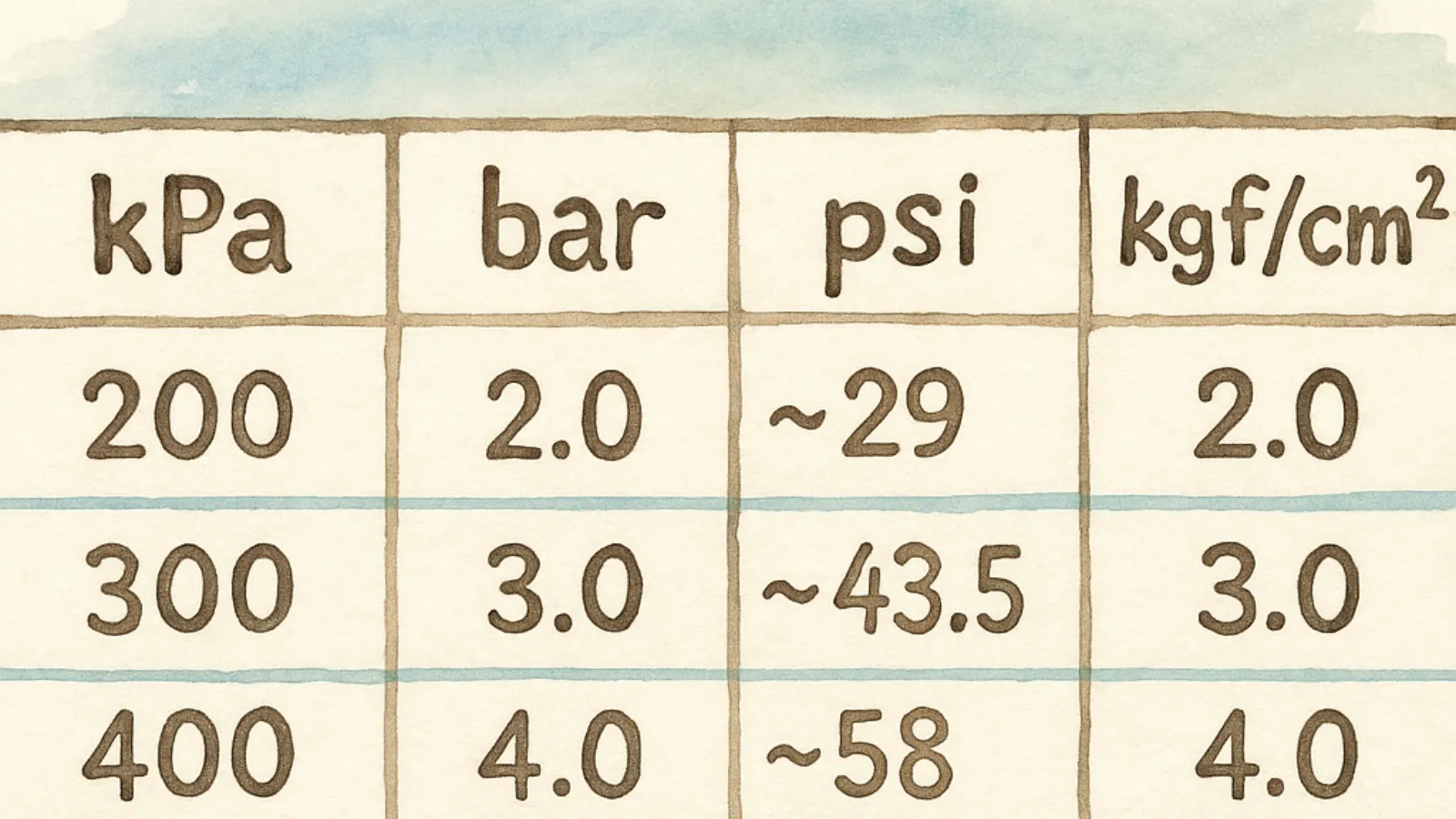

空気圧表で見る主要な換算値

以下は目安の一例です:

-

200kPa → 2.0bar → 約29psi → 2.0kgf/cm²

-

400kPa → 4.0bar → 約58psi → 4.0kgf/cm²

-

600kPa → 6.0bar → 約87psi → 6.0kgf/cm²

タイヤ空気圧表示例と換算値

1KPa=0.01kgf/㎠≒0.145PSI

| KPa | kgf/c㎡ | PSl |

| 280 | 2.8 | 40 |

| 300 | 3.0 | 43.5 |

| 450 | 4.5 | 65 |

| 690 | 6.9 | 100 |

| 700 | 7.0 | 100 |

| 900 | 9.0 | 130 |

出典:ブリジストンサイクル

このように、同じ圧力でも単位が違うだけで数値が大きく変わります。

特に、海外製の空気入れや自転車部品にはpsiやbarで書かれていることも多いため、空気圧表を一度見ておくだけでも、空気の入れすぎや不足を防ぐことができます。

電動ママチャリの空気圧は普通と違う?

見た目は似ていても、電動ママチャリは普通のママチャリよりも本体が重く、そのぶんタイヤにかかる負担も大きくなります。このため、空気圧もやや高めに設定したほうが安定した走行がしやすくなります。

一般的なママチャリでは300kPa前後が基準になりますが、電動アシスト自転車の場合は350〜400kPa程度を目安にするとよいでしょう。

もちろんこれはあくまで目安なので、実際にはタイヤの側面に記載されている「適正空気圧の範囲」を確認して調整することが基本です。

また、電動アシストの場合はモーターの力で加速や坂道走行をサポートしてくれますが、空気圧が不足しているとそのメリットが十分に発揮されません。

逆に、空気がしっかり入っているとバッテリーの持ちが良くなる場合もあります。タイヤがつぶれて抵抗が大きくなると、モーターに余計な負荷がかかるためです。

荷物をよく積む人や、子どもを乗せるチャイルドシート付きの電動ママチャリでは、さらにタイヤへの負荷が増えるので、規定内でやや高めの空気圧を意識すると安心です。

空気圧が低いまま走ると、操作が重くなるだけでなく、パンクやタイヤの変形といったトラブルにつながるリスクもあります。

電動タイプだからといって空気圧のチェックを後回しにせず、定期的な管理を心がけるようにしましょう。

自転車の空気圧:ママチャリのkPaを維持する方法と注意点

- 空気圧の入れすぎが招くリスクとは

- 適正空気圧で得られる5つのメリット

- 500kPaは高すぎる?適正範囲を解説

- 空気圧が下がる原因と対処法

- 定期点検のタイミングとチェック方法

空気圧の入れすぎが招くリスクとは

空気は多ければ多いほど良い、と思っていませんか?実は、タイヤに空気を入れすぎると、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。

まず気をつけたいのが、乗り心地の悪化です。空気を入れすぎるとタイヤがカチカチに硬くなり、ちょっとした段差でも衝撃が直に伝わってしまいます。

長時間の走行ではお尻や腕に負担がかかりやすく、快適とは言いづらい状態になります。

さらに、グリップ力の低下にも注意が必要です。タイヤが硬すぎると路面との接地面が狭くなり、滑りやすくなる傾向があります。

特に雨の日やカーブの多い道では、転倒のリスクが高まる可能性があります。

そして何より心配なのが、パンクやバースト(破裂)です。規定以上の空気圧で走行を続けると、チューブやタイヤの繊維が耐えきれなくなって破裂することがあります。

夏場のように気温が高い日は、空気の膨張も相まって一気に危険度が上がります。

タイヤの空気圧は、高すぎても低すぎても問題が起きやすくなります。

安全で快適に走るためには、表示されている最大値を超えないようにしながら、自分に合った空気圧を保つことが大切です。

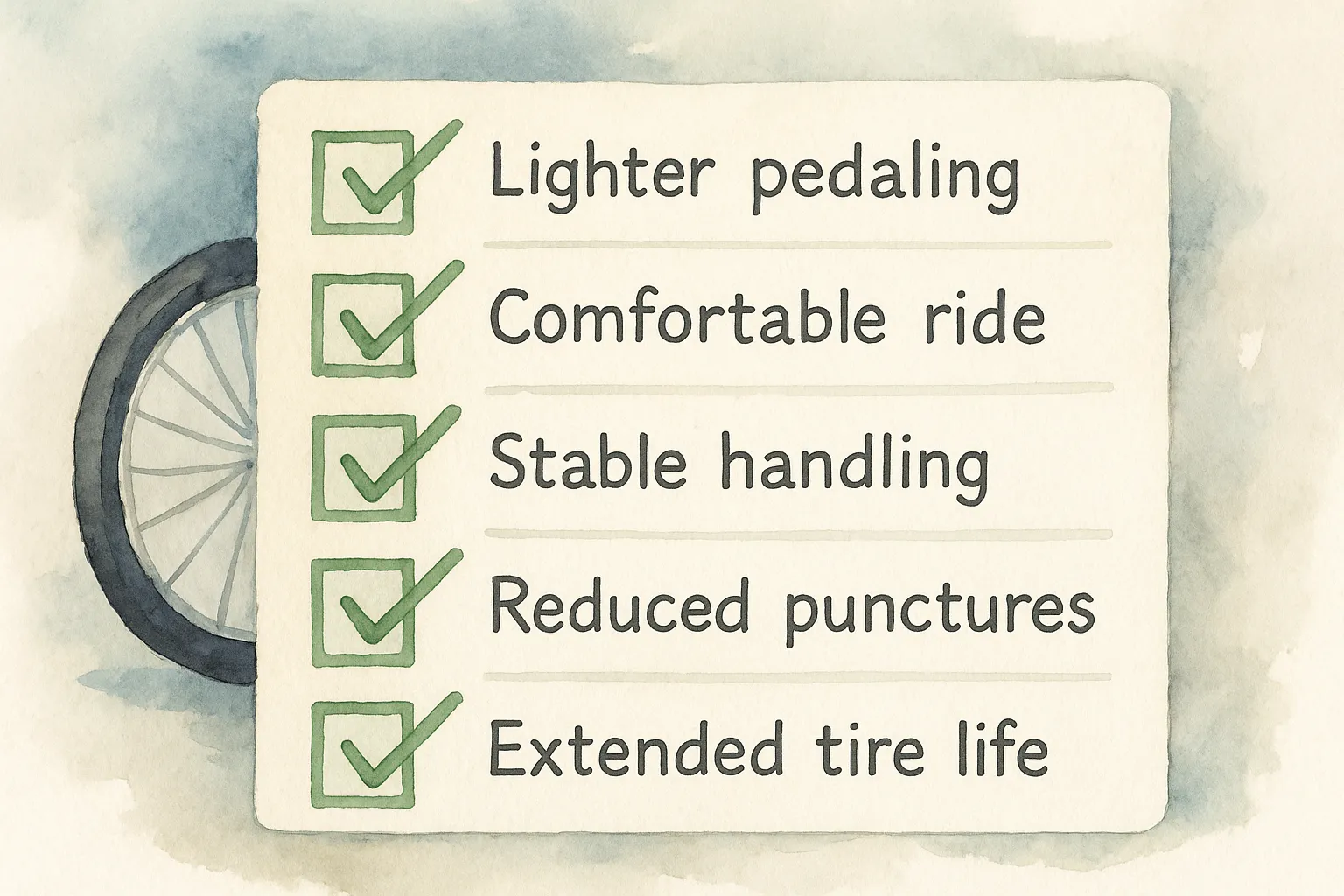

適正空気圧で得られる5つのメリット

ママチャリのタイヤを適正な空気圧に保つと、見た目にはわかりづらいですが、日常の使い心地がかなり変わってきます。

まず大きなメリットのひとつが、漕ぎ出しが軽くなること。空気が少ないとタイヤが潰れて抵抗が増えるので、ペダルが重く感じやすくなります。

次に、乗り心地の良さです。適度に空気が入ったタイヤはクッション性があるため、ガタガタ道でも振動がやわらぎます。通勤や買い物などで毎日使う人にはうれしいポイントです。

そして、安全性の向上も見逃せません。タイヤの形がしっかり保たれていれば、ハンドル操作が安定し、急カーブでもふらつきにくくなります。特にお子さんを乗せている場合は、安定感がとても重要です。

さらに、パンクのリスクを減らせるのも大きなメリットです。空気が少ないと、段差などでタイヤとリムの間にチューブが挟まりやすく、リム打ちパンクが起こりやすくなります。

しっかり空気を入れておくことで、このリスクを軽減できます。

最後は、タイヤの寿命が延びること。空気が不足した状態で走っていると、タイヤの側面がたわんでひび割れたり、異常に摩耗したりする原因になります。

適正な空気圧を保つだけで、タイヤも長持ちするので経済的です。

500kPaは高すぎる?適正範囲を解説

500kPaという数字を見ると、なんとなくしっかり空気が入っていて安心、という印象を持つかもしれません。でも、ママチャリのタイヤにとっては、それが必ずしもベストとは限りません。

一般的なママチャリの適正空気圧は、250〜450kPaの範囲に設定されていることが多く、300〜350kPaあたりが標準的です。

それに対して500kPaは、最大値を上回ってしまうケースもあり、実際には入れすぎの状態になる可能性があります。

たとえば、指定空気圧の上限が450kPaのタイヤに500kPaを入れてしまうと、内部にかかる圧力が強すぎて、チューブやタイヤの繊維がダメージを受けやすくなります。

特に夏場は空気が膨張しやすいため、破裂(バースト)の危険も無視できません。

また、空気を入れすぎると地面との接地面が減ってしまい、グリップ力も低下します。

その結果、ブレーキ時にタイヤが滑ったり、雨の日に転倒しやすくなったりと、安全面でもリスクが高まります。

空気圧の目安は、あくまでもタイヤ側面に表示されている範囲が基準です。最大値を超えないよう、そしてご自身の体重や使用シーンに応じて調整するのが、安全で快適に乗るためのポイントです。

空気圧が下がる原因と対処法

タイヤの空気がいつの間にか減っている、と感じたことはありませんか?実は、特に異常がなくても空気圧は少しずつ下がっていくものです。

その原因のひとつが自然な空気の抜けです。ゴムチューブは完全に密閉されているわけではなく、目に見えないレベルで少しずつ空気が漏れていきます。

1ヶ月も乗らずに放置しているだけでも、10〜20%ほど空気圧が下がることがあります。

また、気温の変化も空気圧に影響します。冬は気温が低くなることで空気が収縮し、圧力が下がってしまいます。逆に夏は膨張して圧が上がる傾向があるため、季節の変わり目は特に注意が必要です。

もうひとつの原因がバルブやチューブの劣化です。とくに英式バルブの場合、虫ゴムが劣化していると空気漏れの原因になります。

放っておくと頻繁に空気が抜けてしまうので、1年に1回程度はゴム部品の交換を検討すると良いでしょう。

空気圧が下がっていると気づいたときは、まず手でタイヤを押してみて、柔らかく感じたらすぐに空気を補充しましょう。

最近では、英式バルブ対応の空気圧計付きポンプも販売されているので、ひとつ持っておくと安心です。

定期点検のタイミングとチェック方法

ママチャリのタイヤ空気圧は、こまめにチェックすることが快適な走行につながります。目安としては月に1回の確認がおすすめですが、毎日使っている人は2〜3週間に1回くらいの頻度でも良いでしょう。

点検のタイミングとして最適なのは、長距離を走る前や、買い物などで重い荷物を運ぶ予定があるときです。

また、季節の変わり目にもチェックしておくと安心です。冬は空気が抜けやすくなるので、忘れがちでも少し多めに入れておくと対応しやすくなります。

チェック方法は、タイヤを指で押してみるというシンプルな方法でも大丈夫です。押してほとんど凹まない程度が目安ですが、慣れないうちは空気圧計付きのポンプを使うとより正確です。

タイヤの側面に記載された「推奨空気圧」を目安に、数字を確認しながら空気を入れましょう。適正範囲を超えないように注意しながら調整することが大切です。

このちょっとした習慣を続けるだけで、パンクの予防になったり、ペダルが軽く感じたりと、日常の使い勝手が大きく変わります。

難しい作業ではないので、ぜひ日常のルーティンに取り入れてみてください。

まとめ:自転車 空気圧 ママチャリ kpaの正しい理解が快適な走行につながる

いかがでしたか?自転車 空気圧 ママチャリ kpaについて、単位の違いや適正値、管理方法など幅広く理解することができましたね。それでは最後に本記事のポイントをまとめます。

チェックリスト

-

自転車の空気圧単位にはkPa、psi、bar、kgf/cm²などがある

-

1 kgf/cm²はおよそ100kPa、14.5psi、1barに換算できる

-

kPaは日本で最も一般的に使われている空気圧単位である

-

psiは海外製の空気入れやタイヤで使われることが多い

-

300kPaは約43.5psiでママチャリの適正空気圧に近い数値

-

空気圧表を使うと異なる単位でも数値比較がしやすい

-

27インチのママチャリは250〜450kPaが空気圧の目安

-

電動ママチャリは車体が重いため空気圧はやや高めが望ましい

-

タイヤ側面に記載された空気圧の範囲を確認することが重要

-

空気の入れすぎは乗り心地の悪化やグリップ低下につながる

-

500kPaは多くのママチャリにとって上限を超える可能性がある

-

適正空気圧を保てばペダルが軽く、パンクも起きにくくなる

-

空気は自然に抜けるため、月1回程度の補充が必要になる

-

虫ゴムの劣化は空気漏れの主な原因のひとつ

-

気温が下がる冬は空気圧も下がるので早めの点検が必要

関連記事